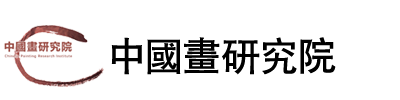

丁紹光(Ting Shaokuang),1939 年 10 月生於中國陝西省,傑出美籍華人藝術家,現代工筆重彩畫大師,畢業於中央工藝美術學院(現為清華大學美術學院)。1980 年為人民大會堂創作大型壁畫《版納晨曦》。美國百人會成員,曾任海外多個藝術家團體主席或名譽主席,多所大學客座或名譽教授。國外評論家稱他是全球化時代未來和諧主義的代表人物,也是聯合國成立五十週年表彰的當代 29 位藝術大師之一。2009 年為上海文化廣場創作由 30 萬塊玻璃組成的 335 平方米大型彩色玻璃壁畫《生命之源》。2017 年出版傳記《天堂鳥:丁紹光藝術範式》。

20 世紀 80 年代,丁紹光先生猶如一顆絢爛的彗星劃過了中國美術幽暗、迷濛的夜空,同時也照亮了夜空下無數迷茫、渴望的眼睛。在那個年代,當無數的中青年藝術家懷着追求藝術自由的熱切,遠渡重洋,希冀一探西方現代藝術堂奧的時候,他卻以對中國傳統藝術的當代重塑屹立在世界畫壇的頂端,光芒四射。當無數留洋的藝術家還在為最基本的生存日夜奔波、辛勞工作的時候,丁紹光先生已經在美國實現了財富的自由。當國內的許多青年藝術家們還在步西方現代藝術的後塵,熱衷於各種觀念和思潮的時候,他早已滿懷豪情,以一種高度的文化自信,實現了中國傳統藝術的現代化,併成功地將其推向了世界。如此強烈的反差和對比,其程度甚至會超出人們的想象。在筆者的記憶中,當時的丁紹光先生就像謎一樣的存在,又像啓明星一樣在天空閃爍。

三十功名塵與土 – 中國畫 – 丁紹光

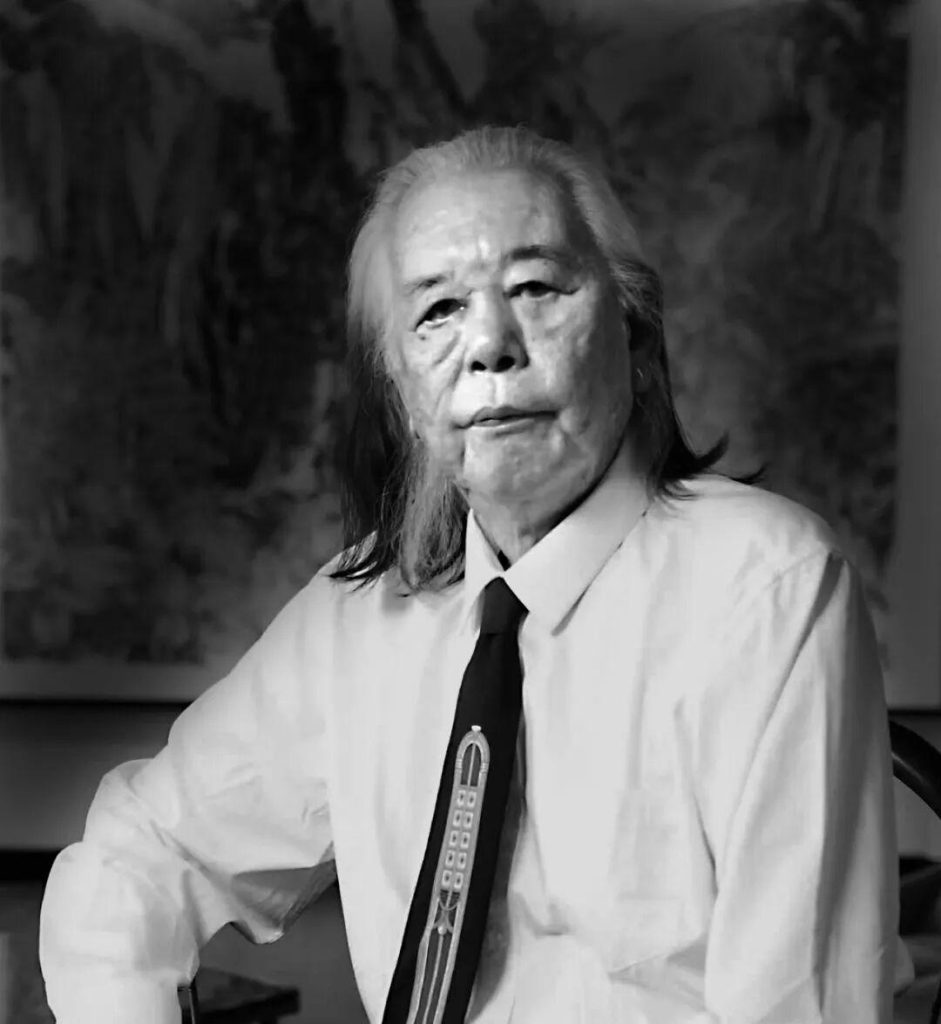

八千里路雲和-中國畫-丁紹光

毫無疑問,丁紹光先生是成功的,而且他的成功值得我們自豪和驕傲。但在談及他的成功時,我們引用最多的都是這樣一個事例,即他作為亞洲唯一的畫家,被列入 1995 年聯合國成立五十週年表彰的29 位當代藝術大師之中,其中有一句評語令人印象深刻並肅然起敬:“丁紹光的藝術使他足以加入與世界著名的藝術大師達利、夏加爾、沃霍爾等齊名的行列。”當然,僅是這樣的褒獎,就足以讓任何一位藝術家彪炳史冊了。但如果我們一味被現象的光環所迷惑,而不去探究事物的本質,就會流於膚淺,迷失方向。筆者以為,在這裏最關鍵的不是齊名,而是為什麼會齊名,一如陀思妥耶夫斯基所追問的那樣:“你是誰?你到底是誰?”丁紹光先生究竟以什麼樣的成就和貢獻被列入大師的行列,這才是關鍵所在。

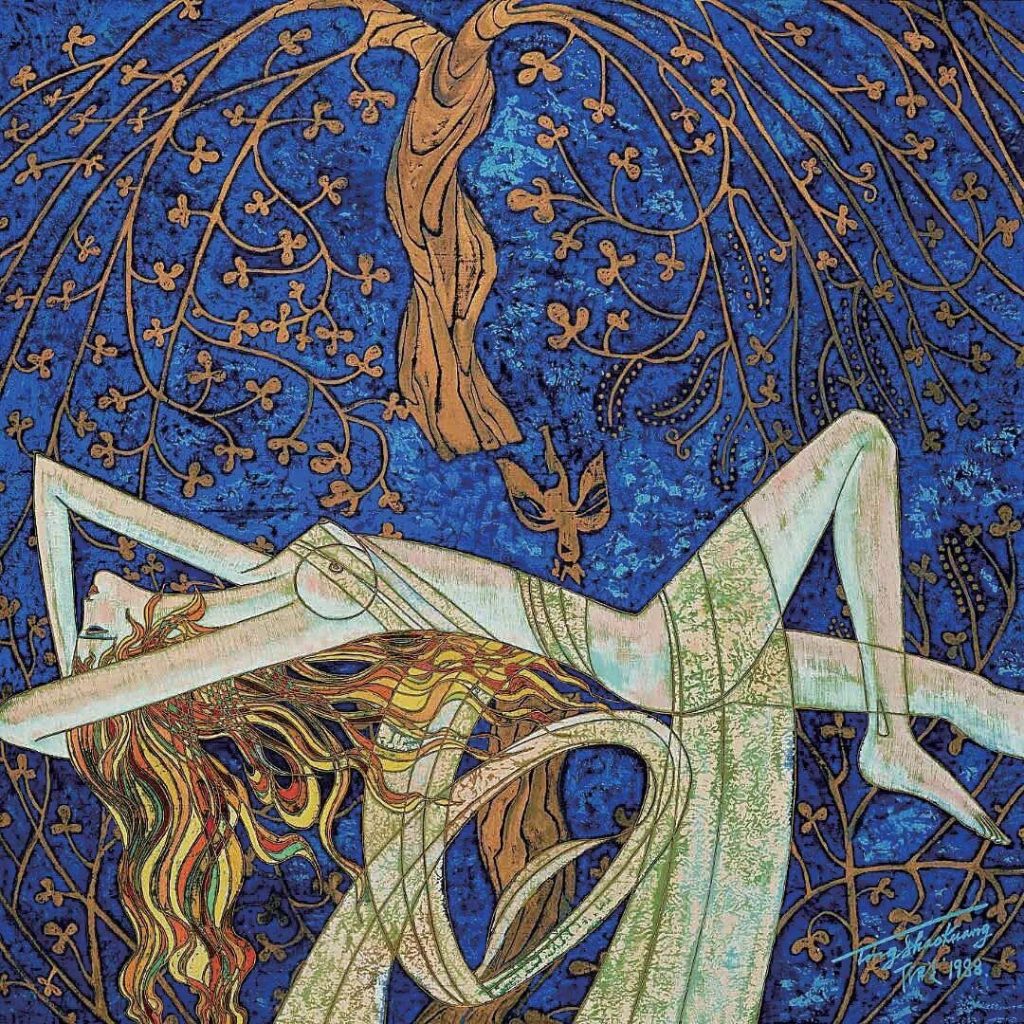

后羿射日-中國畫-丁紹光

對舞-中國畫-丁紹光

眾所周知,達利以其荒誕和怪異,創造了超現實主義圖景的敍事;夏加爾以浪漫的形象和色彩充盈了所有想象的空間,讓城市的半空到處懸浮着愛和戀人;而沃霍爾則使藝術作品徹底地融入社會生活,成為美國消費主義、商業主義和名人崇拜的代言人和見證者。那麼,在這裏,順着陀思妥耶夫斯基的思路,我們再追問一句:“丁紹光先生,你究竟做了什麼呢?你已經成為誰了呢?”其實,這個問題並不難回答,但長期以來因為某種的確存在的偏見和傲慢,這個答案被遮蔽或回️避了,甚至被引向了歧途。現在我們就來看看丁紹光先生究竟做了什麼呢?筆者以為,20 世紀 70 年代末中國實現改革開放以後,在那場中西藝術並不平等的對話和交流中,丁紹光先生面對西方現代藝術的洶湧潮流始終保持着一種清醒審慎的態度,既沒有被動地接受,更沒有盲目地跟風,而是以自己獨立的思考和全新的創造主動地給西方提供了一種選擇,這種選擇的審美是東方的,價值是共享的,他用自己特有的線條和色彩詮釋了女性的優美、母愛的偉大、愛情的永恆、自然的雋永和歷史的深邃。他的這張藝術之網織得夠大夠密,可謂鋪天蓋地、一網打盡。這張網愉悦視覺,激盪情感,拷問靈魂,又充滿誘惑,終於使充滿“傲慢又偏見”的西方畫壇變得務實寬容起來,丁紹光先生終於挽着他親自塑造的“東方新娘”走進了世界藝術的殿堂。

和平、進步、發展-中國畫-丁紹光

天地人和-中國畫-丁紹光

在筆者看來,一位嚴肅的歷史學家不會刻意地去尋求什麼歷史的規律,探求偶然性和必然性是哲學家的工作。看看茨威格所寫的《人類羣星閃耀時》就會明白,歷史的走勢和發展有時候是多麼的偶然。那麼,丁紹光的成功,或成功的丁紹光,在藝術史的座標中是作為一種偶然還是作為一種必然存在呢?在回答這個問題之前,我們先來梳理一下丁紹光先生的從藝經歷或創造之路。初到美國的丁紹光先生應該説是沒有什麼底氣或自信可言的,兜裏沒有錢,工作沒着落,作品不受待見,甚至還居無定所,這種境況下的一切豪言壯語都是沒有意義的,他首先要思考的問題是如何生存下去,而不是藝術,這也是當時絕大多數中國藝術家面臨的困境和挑戰。我們有一句心靈雞湯式的名言,叫作“機會總是留給有準備的人”,其實這句話只説對了一半。毫無疑問,準備是必須的,但機會是等不來的,也不是誰給誰留下的。正確、完整的説法應該是“成功屬於那些做了準備又去尋找機會的人”。丁紹光先生就是這樣的一個人,做學生的時候是這樣,在雲南工作的時候也是這樣,到了美國之後更是這樣,他有自己的目標,而且一直在探索到達目標的路徑。説到準備,筆者以為早在20 世紀 80 年代初赴美之前,丁紹光先生至少已做好了兩種準備。首先,他已經是一位非常成功的藝術家,受過嚴格的學院主義教育,有着堅實的造型基本功,尤其是工藝美院的薰陶和浸染,賦予了他一種綜合的、多元的和開放的思維習慣和大美術觀,他的藝術基因來自傳統的、現代的、西洋的和民間的,這也為他後來的豹變和勃發打下了基礎。大學畢業後又去雲南工作,西雙版納的旖旎風光和風土人情早已迷惑了他的雙眼和心智,他用十八年的時間把那片土地上的所有自然元素和社會元素成功地轉換成了他筆下的藝術元素。1979 年,他為北京人民大會堂創作的大型壁畫《美麗、神奇、富饒的西雙版納》和同年出版的《丁紹光西雙版納白描寫生集》就是最好的例證。這樣的技術準備為他日後的騰飛提供了第一隻翅膀。

藍寶石-中國畫-丁紹光

生命之樹-中國畫-丁紹光

其次,在赴美之前丁紹光先生也做了大量的知識準備,這使他具有了第二隻翅膀。一如他自己所説的那樣:“我對美國畫壇一點都不陌生,我是做過功課的。”同時,他對西方的文學也相當熟悉,年輕的時候就讀過巴爾扎克、雨果、托爾斯泰、傑克·倫敦、海明威等文學大師的著作,在這一點上有點兒像木心,至少是對西方的文化語境不陌生。這樣的積累對一位成熟的藝術家來説是極為重要的。坦率地説,當時在美國像丁紹光先生這樣擁有一隻翅膀的藝術家並不多。好多年輕人懵懵懂懂地漂洋過海,在光怪陸離、變幻不斷的西方現當代藝術面前很快就迷失了自我。他們既不瞭解當下的藝術潮流,也不明瞭自己的需求,更缺少理性的思考,還理所當然地認為美國是一個藝術的自由王國、藝術家的天堂,很多中國的藝術家就是懷揣着這樣的夢想奔赴美國的。但希望之地,有時候就是絕望之地。美國或許是藝術的自由王國,但絕非藝術家的自由王國。對此,每一個有留美經歷的藝術家都應該會深有同感。

人與自然-中國畫-丁紹光

現在,丁紹光先生有了兩隻能夠飛翔的翅膀,他可以飛了,但卻不急於去飛。他清醒地知道,沒有明確的方向,沒有精準的定位,沒有獨立的精神,沒有高尚的追求,像一隻無頭蒼蠅那樣誤打誤撞,終究會一事無成,一敗塗地。即便找到了所謂的市場,也只是作為一種趣味的補充,其實這時候離藝術已經越來越遠了。丁紹光先生想唱的註定是一部大戲,他提供選擇,創造選擇,也期待被選擇。他堅信,他的藝術一旦被選中,就一定是一場波瀾,一陣旋風,一種引領。

生生不息-中國畫-丁紹光

豐收季節-中國畫-丁紹光

毋庸置疑,丁紹光先生是一位有思想的藝術家,他最大的優勢還在於他善於學習,更善於思考。有位作家曾經説過:“人類一思考,上帝就會發笑。”但米蘭·昆德拉又告誡我們説:“不必擔心上帝的笑聲,他的笑聲中包含着理解和信任。”筆者以為,人類不思考,上帝就更沒有理由去思考,正是他賦予了人類思考的能力和要求,他真正關心的是他的思考與人類思考之間的距離。丁紹光先生不僅思考,而且還付諸行動,他開始將傳統的中國藝術與西方的現當代藝術進行梳理並作比較研究。在美國他買回了《中國美術全集》認真研讀,試圖在西方的現代語境中回望中國的傳統藝術,並尋求它們之間的融匯點。他的這種回望和尋找有點“看山不是山,看水不是水”的意味,當然他的終極目標還是要再次回️歸“看山是山,看水是水”的境界,而這個境界是構築在東西方文化相互交融的座標體系之上的。他的這種大開大合的胸襟和姿態要歸功於早先工藝美院的教育,歸功於日常廣泛的閲讀,歸功於長期不懈的思考,歸功於他天人合一的宇宙觀和追求真、善、美的理想。

應該説,丁紹光先生很快找到了它們之間的連接點,就體現在對藝術本質和審美理念的理解上。塞尚説:“不要再畫用眼睛看到的世界,要畫用心靈感受的世界。”而張璪則説:“外師造化,中得心源。”在這個意義上,至少説明在客觀世界和主觀理念的轉化方面,古今是相通的,中外是相連的。正所謂人同此心,心同此理,它們早就在對主客觀問題的思考上有了共同的價值取向,像這樣的連接點在中外藝術史中還有許多。尋找到了這樣的連接點,那麼如何去詮釋這個既古典又現代的美學思想呢?丁紹光先生又決心將人性之美、女性之美、自然之美、愛情之美和寧靜之美等作為藝術創作的主題。可以説,這樣的選擇既是丁紹光先生長期思考的結果,也是他的心性使然,因為他的思想認識、生活閲歷和情感寄托早已幫助他可以去回答這樣一個永恆的問題——人類需要什麼,應該忘記什麼,又應該追求、崇尚什麼?一如丁婷女士在評價他父親時所説的那樣:“父親一生經歷了各種磨難,但在他的作品中完全看不出來。也許就是他在創作過程中進入了無我的狀態,他感受到的只有美和愛。只有心中充滿了對天地人的大愛和崇敬,他才能看破外界表面的無常與短暫,看破世俗的名利和苦難,他用作品表達了他靈魂深處的美與愛,用作品帶給人們對美與愛的嚮往。”

版納風情-中國畫-丁紹光

至此,對丁紹光先生來説,已經是萬事俱備,只欠東風了。而這個東風就是他所導演的這部大戲中即將登台亮相的人物形象了。究竟用什麼樣的藝術語言和藝術圖式去落實他所追求的美學思想和主題選擇,進而去描繪、刻畫他的“東方新娘”?在這個問題上,丁紹光先生似乎沒有絲毫的猶豫,他選擇了線條。首先,線條是世界性的繪畫語言,在中國也有着悠久的傳統,或許它也是最為原始的繪畫語言之一。其次,他自己對線條已經有了深刻的認識和熟練的掌握。當然,就線條的造型而言,他既沒有重複傳統,也沒有照搬西方,這兩者都無異於自找絕路,而是從傳統出發,參照了西方的演進,自創了丁氏線條。這是一種全新的造型手段,帶來了一種全新的視覺審美,也給世界藝術畫冊增添了全新的面貌。如果我們把丁紹光先生的線假設成為一條平直的端線,將它充分地向右延展,它就會走到傳統的最深處,在這條線上我們可以看到敦煌壁畫的靈動與飄逸、麥積山壁畫的清秀與典雅、《八十七神仙卷》的流暢與秩序、《清明上河圖》的嚴謹與結構、陳老蓮的意趣和變形等,甚至我們還可以看到他的老師張光宇教授的影子和痕跡。如果我們再將這條端線向左轉並不斷延伸,就可以趕上西方現代藝術的潮頭,看到另一番風景:馬蒂斯、席勒、克利、畢加索、霍克尼、克里姆特、莫迪裏阿尼等一批大師留下的足跡,可謂羣賢畢至、羣星燦爛。在這個意義上,丁紹光先生成功地實現了傳統線條的現代化,趕上了時代的潮流。他的線條飄逸而不失嚴謹,充滿張力又不失典雅,呈現的畫面既宏觀又微觀,既穿越時空又彰顯日常。當然,丁紹光先生不會讓他那富有生命力的線條在黑白世界裏孤獨地生活,他要賦予它一種更有意義的色彩,讓生命更加絢爛。他選擇了藍色,而這種選擇也是一種思考的結果,既是審美的追求,也是自我心靈的慰藉。從宏觀上來看,藍色是天空、海洋的顏色,也是宇宙的底色,博大而深邃;而從微觀上來看,藍色最能代表人類豐富的情緒:眼眸的透明,喜悦的平靜,情感的清澈,歲月的安寧,等等;同時它又代表着失意和憂鬱,細膩而入微。丁紹光先生的藍色基調已成為一種文化符號,它既承載着他所想表達的觀念,又承載着我們所需要的情感。至此,他在藝術上已經鳳凰涅槃,可以浴火重生了。突然間,筆者想起了丁紹光先生自己講述的一個故事。在剛到美國不久,為了參加亞洲藝術展,他根據記憶將原先為人民大會堂創作作品的一部分重新畫了出來。在拿去展覽的路上,有人一路盯着看。他覺得尷尬,就將畫倒過來拿,別人照樣低着頭扭着脖子看。表面上看,這是一個偶然的經歷,看似平常,但筆者以為它卻是一種隱喻,內含着一種必然,因為丁紹光先生至少給紐約帶來了一個新鮮玩意兒,它引起了注意,引起了興趣。而藝術正是從興趣開始,從被注意走向輝煌。

狩獵時代-中國畫-丁紹光

現在,筆者再來回答之前的關於成功之偶然與必然的問題。筆者以為丁紹光先生的成功或許是偶然的,但他在藝術的原野上不斷探索、不斷耕耘和努力實現理想的精神則是必然的。

( 劉偉冬,原南京藝術學院院長、黨委副書記,教育部高等學校藝術學理論類教學指導委員會副主任委員,國務院學位辦全國藝術專業學位研究生教學指導委員會委員,第七屆國務院學位委員會學科評議組成員,中國美術家協會理事。)

本文原刊於《美術大觀》2023年第4期第4頁~11頁。