陶詠白(左二)在座談會上與同事的合影,1970年代末或1980年代初

生於1937年的陶詠白是同代人中為數不多的女性藝術史學家和評論家,作為亞洲藝術文獻庫研究和館藏工作的一部分,陶詠白檔案首批資料於2023年10月在文獻庫網站發布。

1985年,時任中國藝術研究院美術研究所研究員的陶詠白在參與黃山油畫藝術討論會時寫道:“皖南普春,竹林叢翠,杜鵑漫紅。受中國美術研究所與美協安徽分會之邀,七十餘名中、青年油畫家、理論家,從全國各地來到黃山腳下涇川山莊,參加中國油畫界有史以來的第一次大型的學術活動。”在該篇油畫會側記的手稿中,陶詠白提及了與會油畫家包括詹建俊、靳尚誼、蘇笑柏、賈滌非,特約指導吳作人、羅工柳、吳冠中、艾中信等人,稱中國油畫界的“祖孫三代”在此歡聚一堂。在其保留的與黃山油畫藝術討論會相關的文獻中,還有一份“黃山會議”參加者氣質測試問卷,為觀者提供了當時藝術界的另一生動切面。

據亞洲藝術文獻庫(Asia Art Archive,以下簡稱AAA)負責陶詠白檔案的研究員謝從暘介紹,陶詠白當年參加各類藝術研究和批評領域研討會的檔案中,較為完整地保存了部分重要會議的論文集,從中可以瞭解當時藝術批評界關心的議題,也能感受到當時的時代氛圍。

作為黃山油畫藝術討論會合照中唯一的女性從業者,生於1937年的陶詠白也是同代人中為數不多的女性藝術史學家和評論家。自1970年代末,她從文學藝術研究所美術資料室的資料員正式調入美研所,成為研究員,並借寫作、評論及學界參與,開拓了中國油畫史及女性藝術家的研究。在與《文藝研究》的訪談中,陶詠白提及自己“把這輩子收集的大部分資料和書籍捐給了香港的亞洲藝術文獻庫”,其檔案的整理工作也與AAA對女性在藝術史中扮演角色的關注相呼應。作為AAA研究和館藏工作的一部分,陶詠白檔案首期資料於2023年10月在文獻庫網站發布。

亞洲藝術文獻庫網站上公布的陶詠白檔案

1975年,國家資助的文藝學術研究所成立,陶詠白於1976年受聘任美術研究所資料室資料員,在正式成為研究員之前,她負責收集、整理和彙編藝術家王式廓的資料。在《王式廓採訪札記1977-1979》中,可以看到陶詠白的研究線索以“年表”“自傳資料”與“親友口述史”為主,詳盡地蒐集、記錄了王式廓的個人經歷、藝術創作、思想脈絡以及家庭生活。在文章《王式廓的青少年時代》中,陶詠白也以藝術家青年時代的經歷為軸,分析了王式廓藝術思想的轉變、藝術風格的形成,以及他如何走上革命美術家的道路。謝從暘還以陶詠白對此文的增補筆記為例,指出:“她注重挖掘個體的生活經歷,探究人的心理狀況和具體事件對個人的影響,此種方法和視角也貫穿在陶詠白日後的藝術史的寫作和藝術批評中。”

1979年,陶詠白正式成為研究員,有機會到全國各地出差,參加學術會議,她也藉此展開對中國油畫史的研究,同時也積極報道新興的藝術現象。陶詠白對現代藝術運動的興趣始於她在資料室裏閲讀到的大量民國時期的藝術期刊和出版物,她同時瞭解到二十世紀上半葉中國藝術的豐富樣貌,以及她接觸到的片面、偏頗的藝術史敍事。在當時,中國現代藝術史的文獻收集、整理和研究工作非常迫切,並且幾乎沒有先例作為參考。

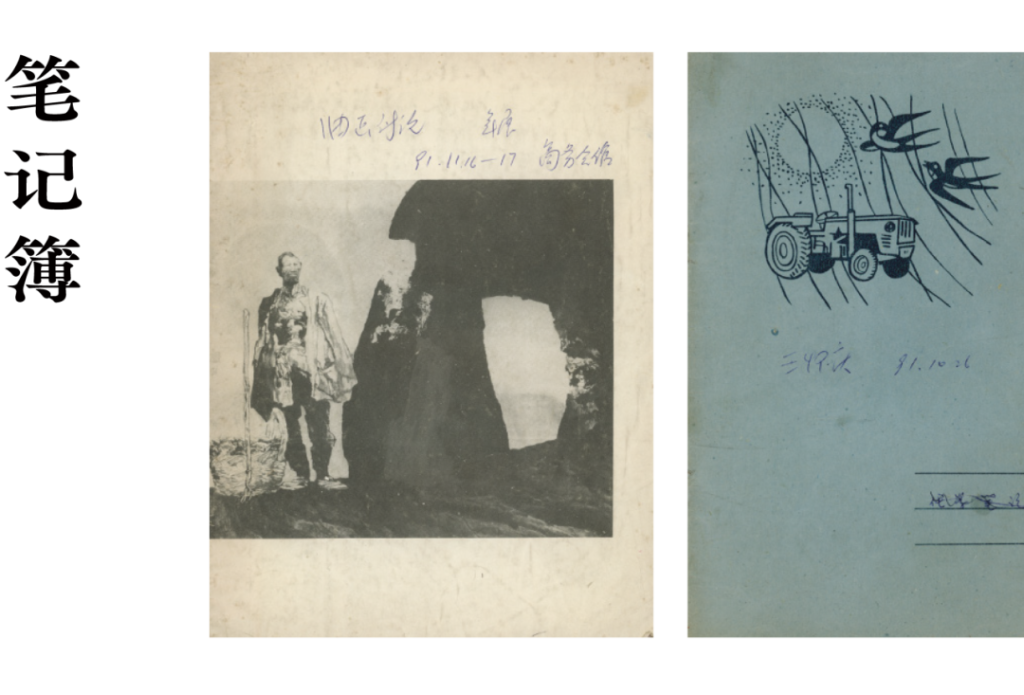

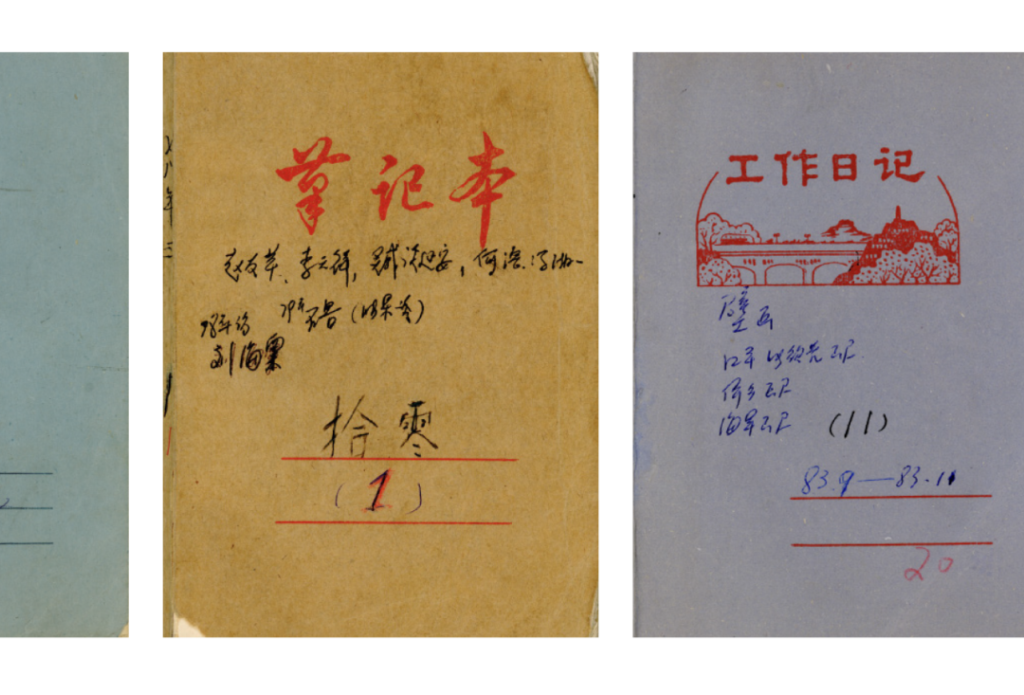

她在1980年代着手研究中國油畫的歷史。為了系統地整理關於中國油畫家的材料,陶詠白走遍全國,訪問早期西畫運動中的親歷者,獲得了大量一手資料,並採訪了劉海粟、吳大羽、謝海燕、馮鋼百、秦宣夫、胡根天、胡一川、陽太陽、楊秋人、梁錫鴻、趙獸等五十多位老畫家。作為此研究的主要成果,畫冊《中國油畫(1700-1985)》於1988年以中英文雙語出版,是1949年後在中國內地最早出版的對中國油畫歷史作全貌考察的史論著作之一。AAA的檔案中則收錄了陶詠白的筆記簿,記錄了她當時到全國各地與藝術工作者的訪談、在研究過程中收集的研究資料和所做的大量筆記,陶詠白對他們的評述也見於“陶詠白寫作”部分及出版的文集中。

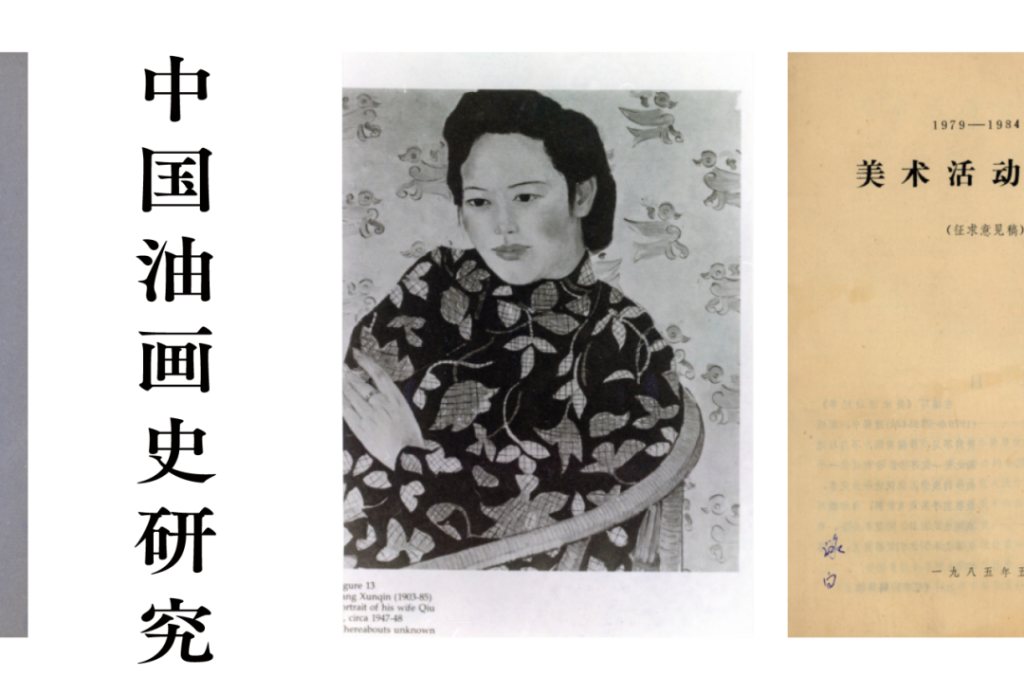

陶詠白檔案文獻

《中國油畫(1700—1985)》的文字部分主要由三萬字的前言《中國油畫二百八十年》構成,內容以作品為主,呈現了每位畫家的一到兩幅作品,附畫作和畫家的簡介,“首次呈現了國人未曾見過的古代和民國時期的一批老油畫作品,形象地佐證了中國油畫史的發展脈絡。”陶詠白在訪談中提到,“油畫史的文字雖然不多,但呈現出的圖像是選擇的結果,它們其實都在述説我的思考。我選擇的標準有兩個:一是能典型呈現某種風格的代表作……二是要選擇那些有突破意識,對中國藝術的邁進有推動作用的藝術家和作品。……這些藝術家當時並不像現在這樣被廣泛熟知,把他們重新挖掘出來讓大家看見,是我想做的。”

據謝從暘介紹,從文獻的數量來看,關於林風眠和龐薰琹的資料數目較為突出,反映出陶詠白特別注重對這兩位藝術家的研究。《對龐薰琹的歷史思考》及《回望歷史——徐悲鴻與林風眠》兩篇文章反映了陶詠白進行藝術史研究的立場:重估主流意識形態所推崇的藝術價值,質問藝術中是否存在絕對、唯一的標準,指示出歷史上的藝術家進行不同選擇的可能。“這個(學術)立場是逐漸建立起來的,”陶詠白在訪談中説道,“看原始資料、採訪老油畫家,塑造了我對中國油畫的基本認知,70年代末的美術界風氣則是決定我美術史觀形成的關鍵。……吳作人那時説,我們要老老實實地反映今天的時代,不管畫什麼題材,要通過各種形式真實地反映自己對時代的感受。在這種情勢下,我對中國油畫衝出禁錮的願望也變得尤其強烈,這很大程度上決定了我的美術史觀和學術立場。”

這種立場也使陶詠白在面對1980年代出現的各類藝術實踐時,保持一種鼓勵實驗性的開放態度。檔案中既包括目前當代藝術界相對熟悉的羣體和事件(如“星星美展”“八五新潮”“中國現代藝術展”),也包括一些迄今相對討論得較少的藝術家。雖然文獻總體數量不多,但是有助於我們提出新的研究線索,拓寬對八十年代中國藝術的研究。

陶詠白,《中國油畫二百八十年》(節選)

在1980年代,陶詠白成為了一位活躍的寫作者,積極報道當時新興的藝術家和藝術團體。她的藝術評論文章收錄於文集《畫壇——一位女評論者的思考》(1995)。1990年代初,陶詠白越來越關切女性在藝術史中的缺失,開始把精力投入到女性藝術的研究中。這條線索同樣始於在資料室收集油畫史材料的過程中,陶詠白“發現有不少女畫家的作品,除了一些有點名氣的如潘玉良外,像關紫蘭、蔡威廉、梁白波、丘堤等才華出眾的女畫家卻少有人知道,也極少出現在後來的藝術史中。”於是她開始積極收集女性畫家相關的材料,“想彌補一段缺席的歷史”。十年間,陶詠白與故宮博物院研究館員李湜合著的《失落的歷史——中國女性繪畫史》在2000年由湖南美術出版社出版。

她對歷史上和當代女性藝術家的研究和評論還通過《中國當代女畫家》(1995)和《走出邊緣:中國女性藝術的漫漫苦旅》(2016)等著作集結出版。與此同時,陶詠白亦通過

策展和組織學術活動來促進對女性藝術的研究。1995年,她與同事共同創立了女性文化藝術學社,通過研討會、展覽等形式促進跨學科和國際學術交流。學社參與策劃了1998年的“世紀·女性”藝術展,其中,陶詠白策劃的“歷史與回顧”文獻展部分在中國美術館展出。該展覽及其研討會被認為是1990年代中國女性藝術的里程碑事件。2008年,陶詠白策劃了“進行時·女性”展,展示了32位出生於1932年至1982年間、從事不同媒介的女性藝術家的作品。

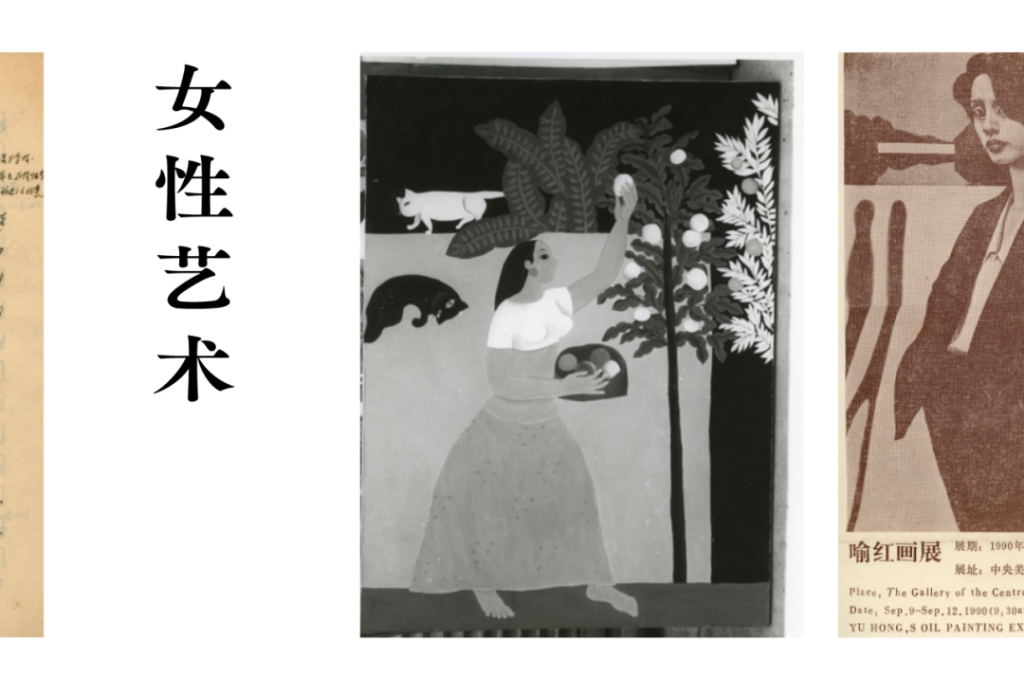

陶詠白檔案中的“女性藝術”部分,保存的是1990年代女性藝術家和羣體的活動相關的文獻,包括“女性文化藝術學社”“中國女藝術家結盟、聯合展及相關活動”以及“‘中國婦女百科全書’條目”等多個分支。其中也出現了《世界婦女大會前後的中國婦女美術展一覽》與《中國女美術家作品展入選作品目錄》這樣將九十年代女性藝術展覽作為整體現象進行研究的視角,問及對女性藝術的大力推介、女性藝術大規模、集中地在社會上公開展示,該類活動對女藝術家的處境、女性藝術的發展構成的影響。相對來説,直接反映陶詠白研究過程(如筆記)的文獻比較少;未收錄民國時期女藝術家的研究資料;其保存的女性藝術畫冊、書籍已捐給中華女子學院圖書館。

《書寫缺席的歷史——陶詠白研究員訪談》中也體現了陶詠白進行女性藝術研究時的立場。她首先談及“女性藝術”和“女性主義藝術”的區別:“‘女性主義藝術’強調對女性權利的訴求,對性別不平等的批判。‘女性藝術’一般以女性生理的自然屬性進行性別定位,強調女性視角、女性經驗等,也可以涵蓋對父權制的批評。‘女性藝術’具有更大的包容性,我在《中國的女性藝術》一文中就闡述了使用‘女性藝術’而不是‘女性主義藝術’的原由。但我從不避諱自己有女性主義立場。”由此,陶詠白希望藉由寫史者的主觀意志,體現“女性作品中的一種社會性,一種反抗精神”,“將女性藝術在一定程度上展現為文化抗爭的面貌。”

陶詠白,《中國女子美術概述》手稿(節選)

陶詠白將女性藝術在不同時期的社會性特質歸納為“甦醒期”(80年代女藝術家開始在作品中尋找藝術中的“個性”和作為女性的“自我”,走在前面的有周思聰、肖惠祥、龐濤等)和“自覺期”(90年代,女畫家們受到女性主義思想的影響,女性主義特徵開始越來越鮮明地顯現出來,如中央美院的女學生喻紅、申玲,“塞壬藝術工作室”的李虹、奉佳麗、袁耀敏、崔岫聞等),並指出“這些藝術家能從自身的生活經驗和生命體驗出發,以女性特有的敏感觀察世界、展現問題,表現出和男性作品不一樣的特質。”

陶詠白檔案由研究員謝從暘、翁子健整理,杜柏貞(Jane DeBevoise)亦對項目提供建議,檔案的電子化由杜汶輝於2023年5月完成,首批文獻(共1241件)已於2023年10月在亞洲藝術文獻庫(https://aaa.org.hk)發布。

*本文相關資料及圖片鳴謝陶詠白及亞洲藝術文獻庫

原文刊載於藝術新聞中國版

陶詠白教授:中國畫研究院學術委員